Al inicio de este ensayo tan original, hay varias frases, de las que entresaco esta de Antonio Basanta, porque contrarresta el efecto letárgico que me está produciendo el confinamiento prolongado en casa: «Leer es siempre un traslado, un viaje, un irse para encontrarse. Leer, aun siendo un acto comúnmente sedentario, nos vuelve a nuestra condición de nómadas».

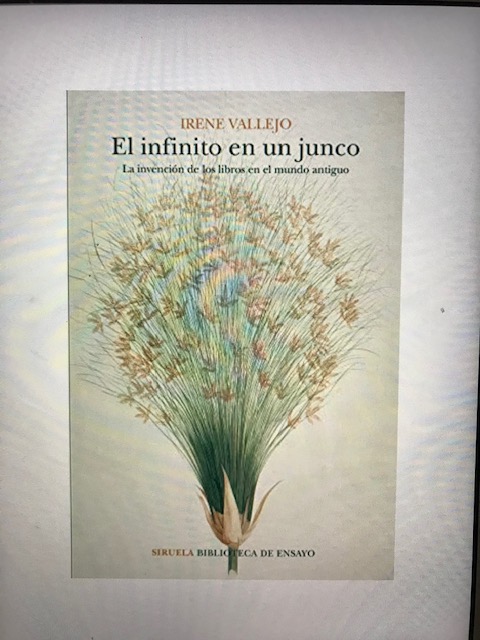

En el prólogo, Irene Vallejo explica cómo empezó a pergeñar El infinito en un junco, a partir de una serie de preguntas: “¿cuándo aparecieron los libros?, ¿cuál es la historia secreta de los esfuerzos por multiplicarlos o alquilarlos?, ¿qué se perdió por el camino, y qué se ha salvado?, ¿por qué algunos de ellos se han convertido en clásicos?, ¿cuántas bajas han causado los dientes del tiempo, las uñas del fuego, el veneno del agua?, ¿qué libros han sido quemados con ira, y qué libros se han copiado de forma más apasionada?, ¿los mismos?”.

La primera escala de este viaje por el mundo de los libros es la Biblioteca de Alejandría que, a diferencia de las anteriores, tenía papiros sobre cualquier tema, procedentes de todas las partes del mundo, y que fueron traducidos al griego, que era como ahora el inglés. Además, no se trataba de una Biblioteca privada sino que estaba abierta a todas las personas con deseo de saber. La idea de crearla se atribuye a Alejandro Magno y casa bien con su sueño de poseer el mundo y crear un imperio mestizo; pero en realidad fue su general Ptolomeo el que la materializó.

A esta primera escala le siguen: La Ilíada y la Odisea de Homero, donde encontramos enseñanzas con valiosas dosis de sabiduría antigua, pero también expresiones de ideología opresiva hacia la mujer, que reflejan el papel secundario de esta en la sociedad: “Madre, marcha a tu habitación y cuídate de tu trabajo, el telar y la rueca, y vigila que las esclavas cumplan sus tareas. La palabra debe ser cosa de hombres, de todos, y sobre todo cosa mía, porque yo estoy al mando en este palacio”.

Ambos poemas épicos se difundieron, en un principio, de forma oral, por un bardo que domina el arte de las pausas y el suspense, que introduce en su narración nombres y peculiaridades de la zona donde se encuentra, y que la interrumpe en un momento muy calculado para seguir al día siguiente. La literatura, así, se concierte en un arte efímero, porque cada representación es única y diferente.

Cuando se inventa la escritura -según las teorías más recientes, por una razón práctica: anotar las listas de propiedades por parte de los ricos-, los textos se fijan para siempre. Además, con este invento, “la literatura ganó la libertad de expandirse en todas las direcciones”. Aparecen sucesivamente: el primer escritor con conciencia social, Hesíodo (700 años a. C.), que es crítico con las autoridades que favorecen a los poderosos y rapiñan a los pobres, en Los trabajos y los días; los primeros filósofos, como Heráclito (540-480 a. C.), para el cual todo fluye, nada permanece; el primer historiador, Herodoto (siglo V a. C.), quien, siguiendo el método del periodista, viajó, observó y extrajo conclusiones para escribir las Historias; el primer bibliotecario, Calímaco (siglo III a. C.), que “trazó un atlas de todos los escritores y de todas las obras” que había en la Biblioteca de Alejandría, por orden alfabético; y una de las escasas mujeres que escribieron en la antigüedad, la romana Sulpicia, de la que nos han llegado versos de su pasión por un hombre, que en aquella época fueron claramente transgresores:

¡Al fin llegaste, Amor!

Llegaste con tal intensidad

que me causa más vergüenza

negarte

que afirmarte.

Cumplió con su palabra Amor,

te acercó a mí.

Conmovido por mis cantos,

te trajo Amor a mi regazo.

Me alegra haber cometido esta falta.

Revelarlo y gritarlo.

No, no quiero confiar mi placer

a la estúpida intimidad de mis notas.

Voy a desafiar la norma,

me asquea fingor por el qué dirán.

Fuimos la una digna del otro,

que se diga eso.

Y la que no tenga su historia

que cuente la mía.

La escritura de Irene Vallejo es sencilla, pero muy cuidada y cuenta la historia de los libros como si se tratara de una ficción. Así, describe la forma de leer en la antigüedad: “En la Antigüedad, cuando los ojos reconocían las letras, la lengua las pronunciaba, el cuerpo seguía el ritmo del texto, y el pie golpeaba el suelo como un metrónomo. La escritura se oía”.

El infinito en un junco, según la propia autora, es un dédalo, un desorden ordenado, pues salta de un género a otro, de la narración a la poesía, de la historia a la autobiografía, de la crónica de viaje al periodismo, etc. Pero, en ningún momento, pierde el rumbo de lo que nos quiere contar. Le interesan sobre todo las personas que han contribuido a la transmisión de los libros: narradores orales, bibliotecarios, escritores, libreros, copistas, esclavos, viajeros, monjes y monjas de los monasterios, etc. Precisamente, este original ensayo empieza y acaba con dos anécdotas muy significativas: la de los caballeros que recorrían las provincias del imperio de Alejandro Magno recogiendo ejemplares para la Biblioteca de Alejandría; y la de las jóvenes amazonas bibliotecarias que recorren los valles aislados de Kentucky, con las alforjas cargadas de libros, para los habitantes de aquel empobrecido territorio del este de los Estados Unidos.

Su originalidad reside en las continuas referencias al presente, que ponen de manifiesto que las ideas se repiten a lo largo de la historia. Por ejemplo, el desafío de organizar la información en la Biblioteca de Alejandría tiene su parangón hoy día en el nombre de “ordenadores”, que se ha puesto a los aparatos informáticos y que alude a la necesidad de ordenar los datos. También, ha permanecido la labor de traducción que se llevó a cabo en la famosa biblioteca y que facilitó el intercambio cultural y el cosmopolitismo, en línea con el sueño de globalización de Alejandro Magno. E igualmente, se han repetido, a lo largo de la historia, las guerras desencadenadas con la finalidad de “capturar prisioneros, poseerlos y traficar con ellos”. O del mismo modo que los romanos ricos se apropiaron de las bibliotecas griegas, grandes magnates norteamericanos, como Peggy Guggenheim, compraron a precio de ganga, durante la segunda guerra mundial, obras de arte de pintores europeos y las llevaron a Estados Unidos.

Con El infinito en un junco Irene Vallejo nos muestra su ilimitado amor a los libros en sus diferentes formatos: ”a los juncos, a la piel, a los harapos, a los árboles y a la luz hemos confiado la sabiduría”. Y al mismo tiempo, reivindica su capacidad de supervivencia, pues han superado guerras, desastres naturales, tiempos de saqueo, persecuciones, incendios, inundaciones, etc. Porque los libros, que han venido expresando las mejores ideas de la especie humana (“los derechos humanos, la democracia, la confianza en la ciencia, la sanidad universal, la educación obligatoria, el derecho a un juicio justo, y la preocupación social por los débiles”) y también las peores, constituyen un espacio inmenso con los otros y se escriben para unir a lectores de distintas procedencias y de épocas diferentes; y así, como dice Stefan Zweig, “defendernos frente al inexorable reverso de toda existencia: la fugacidad y el olvido”.