AsÃ, vivà la mesa redonda del lunes pasado sobre la creación artÃstica. La anécdota de la alumna que habÃa aprendido de memoria un poema de Federico despertó en mà un sentimiento de ternura, como el amor a la familia, a la naturaleza y a la cocina, que está en el germen del libro de Juan Carlos. El trabajo concienzudo, meticuloso y lleno de imaginación, reflejado en el protagonista de la obra â??Novecentoâ?, dirigida por José Antonio, vino a demostrarnos que la inspiración está lejos de ser algo involuntario que recibe el artista, sin un entendimiento cabal de lo que le está sucediendo. El ritmo de Soul Crack; la voz y los gestos de Benito, como la proa de un barco que señala el rumbo a seguir; los movimientos armoniosos de Manolo en la baterÃa, consiguieron emocionarnos y establecer con los que asistimos a la actividad una complicidad, que se apreciaba en el silencio respetuoso con que escuchábamos las canciones, un silencio que se transformaba en risa, cuando la cámara los enfocaba de cerca, y que finalmente derivó en aclamación sincera y espontánea.

AsÃ, vivà dos horas, que se pasaron volando, dos horas plenas de autenticidad, porque si algo nos quedó claro a los que estábamos allà es que, detrás del arte hay vida; detrás de una canción, de un poema o de una receta, hay un hombre o una mujer que siente, y un esfuerzo por expresar este sentimiento, a través de los sonidos, de las palabras, de los movimientos.

Los alumnos asistentes disfrutaron con todo esto y al descubrir un lado oculto de sus profesores, una imagen distinta, quizá más auténtica de la que mostramos diariamente en nuestras clases.

Deseamos, a pesar de los tiempos de zozobra que se avecinan, que continúen organizándose actividades como ésta, que propician la comunicación libre y espontánea entre los alumnos y los profesores; actividades en las que tanto unos como otros nos quitamos los disfraces del dÃa a dÃa, y crecemos como personas.

El Poeta Ángel González murió el pasado 12 de enero y nadie sabía que dejó 27 textos inéditos. “Tengo alguna cosa…Pero son poemas muy tristes, me han salido muy negros y no creo que los deba publicar”. Así de discreto respondía a sus amigos cuando éstos le preguntaban si había escrito algo, después de la publicación en 2001 de su obra maestra, “Otoños y otras luces”. El País ha dado a conocer tres de estos poemas en los que el autor asturiano parece despedirse de la vida. Reproducimos el titulado “No hay prisa”:

El Poeta Ángel González murió el pasado 12 de enero y nadie sabía que dejó 27 textos inéditos. “Tengo alguna cosa…Pero son poemas muy tristes, me han salido muy negros y no creo que los deba publicar”. Así de discreto respondía a sus amigos cuando éstos le preguntaban si había escrito algo, después de la publicación en 2001 de su obra maestra, “Otoños y otras luces”. El País ha dado a conocer tres de estos poemas en los que el autor asturiano parece despedirse de la vida. Reproducimos el titulado “No hay prisa”:

Es un espacio de lectura más cercano a los jóvenes, pues la vida de éstos cada día está más ligada a los medios electrónicos. De hecho, en algunos países, la comunicación a través de Internet o por teléfonos móviles, supera a las relaciones personales que se mantienen cara a cara.

Es un espacio de lectura más cercano a los jóvenes, pues la vida de éstos cada día está más ligada a los medios electrónicos. De hecho, en algunos países, la comunicación a través de Internet o por teléfonos móviles, supera a las relaciones personales que se mantienen cara a cara.  Ramiro Pinilla cuenta en el prólogo de esta novela-biografía que no sabe muy bien lo que le movió a conocer a su protagonista, Antonio Bayo; pero que, tras entrevistarse con él, durante una hora aproximadamente, en el año 1973, tuvo el convencimiento de que eran ciertas todas las barbaridades que le contó. Le llegó a decir: “Mi vida ha sido tan dura y tan cabrona, que quien la lea llorará como nunca ha llorado. Me han tratado como a un perro: he sufrido como nadie.”

Ramiro Pinilla cuenta en el prólogo de esta novela-biografía que no sabe muy bien lo que le movió a conocer a su protagonista, Antonio Bayo; pero que, tras entrevistarse con él, durante una hora aproximadamente, en el año 1973, tuvo el convencimiento de que eran ciertas todas las barbaridades que le contó. Le llegó a decir: “Mi vida ha sido tan dura y tan cabrona, que quien la lea llorará como nunca ha llorado. Me han tratado como a un perro: he sufrido como nadie.”  La literatura juvenil nos presenta una oferta variada donde elegir. Sin duda hay títulos que adolecen de una mínima calidad, pero también hay otros que sí la tienen.

La literatura juvenil nos presenta una oferta variada donde elegir. Sin duda hay títulos que adolecen de una mínima calidad, pero también hay otros que sí la tienen.

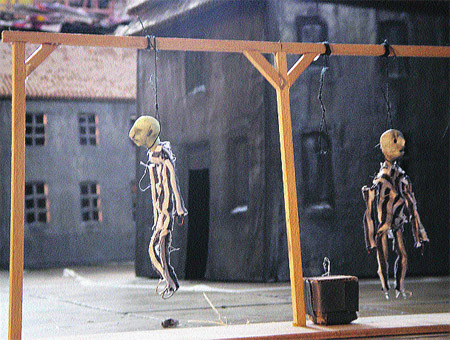

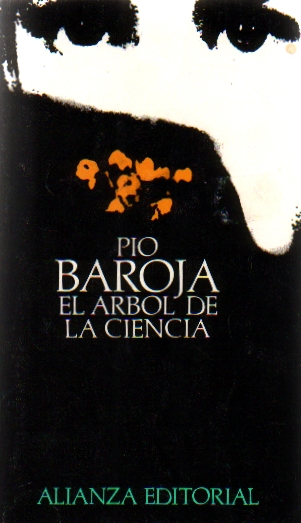

Después de releer, “El árbol de la ciencia” de Pío Baroja, he llegado a la misma conclusión que otros años: Andrés Hurtado, como el propio autor de la novela, es un personaje solitario, amargado y, en cierto modo, enfermo, a causa de su excesiva sensibilidad. Esto explica su pesimismo ante la vida, pero también su sentimiento de solidaridad hacia los seres oprimidos y marginados. Su vida es una sucesión de experiencias negativas: en la universidad, se encuentra con profesores que desprecian la ciencia y la investigación; en su casa, discute continuamente con su padre y su hermano mayor por las cosas más insignificantes; en el hospital general, domina la inmoralidad; en el ambiente de miseria que rodea la casa de Lulú, Don Martín, el prestamista, se aprovecha de todos; en Alcolea, los habitantes carecen de sentido social y los políticos son unos corruptos; etc. Ante esta sucesión de desengaños, la ciencia no le da respuestas, al contrario, agudiza su dolor de vivir, pues le demuestra que la vida carece de sentido, que está basada en el engaño, que es absurda. En un pasaje de la novela se dice “La vida es una lucha constante, una caería cruel en que nos vamos devorando unos a otros”. Andrés le plantea sus dudas a su tío Iturrioz y éste le explica que ante la vida sólo hay dos soluciones prácticas: la abstención e indiferencia ante todo, o la acción limitada a círculos pequeños. El protagonista de “El árbol de la ciencia” intenta la primera de estas vías y, también, en algunos momentos puntuales de su vida, la segunda. ¿Qué actitud adoptaríais vosotros ante situaciones de injusticia social, como las que se describen en la novela? ¿Actuaríais como Andrés? ¿Pensáis que sólo son posibles las dos soluciones, que le da su tío Iturrioz? ¿Y la justicia universal? ¿No podrían llegar a un acuerdo todos los países para acabar, por ejemplo, con el hambre en el mundo, o con la discriminación de las personas por razones de sexo, raza o edad? En fin, os dejo estas preguntas en el aire para orientar vuestras intervenciones. También podéis opinar sobre la novela en su conjunto, si os ha gustado o no; sobre los demás personajes; sobre el estilo sencillo en que está escrita…

Después de releer, “El árbol de la ciencia” de Pío Baroja, he llegado a la misma conclusión que otros años: Andrés Hurtado, como el propio autor de la novela, es un personaje solitario, amargado y, en cierto modo, enfermo, a causa de su excesiva sensibilidad. Esto explica su pesimismo ante la vida, pero también su sentimiento de solidaridad hacia los seres oprimidos y marginados. Su vida es una sucesión de experiencias negativas: en la universidad, se encuentra con profesores que desprecian la ciencia y la investigación; en su casa, discute continuamente con su padre y su hermano mayor por las cosas más insignificantes; en el hospital general, domina la inmoralidad; en el ambiente de miseria que rodea la casa de Lulú, Don Martín, el prestamista, se aprovecha de todos; en Alcolea, los habitantes carecen de sentido social y los políticos son unos corruptos; etc. Ante esta sucesión de desengaños, la ciencia no le da respuestas, al contrario, agudiza su dolor de vivir, pues le demuestra que la vida carece de sentido, que está basada en el engaño, que es absurda. En un pasaje de la novela se dice “La vida es una lucha constante, una caería cruel en que nos vamos devorando unos a otros”. Andrés le plantea sus dudas a su tío Iturrioz y éste le explica que ante la vida sólo hay dos soluciones prácticas: la abstención e indiferencia ante todo, o la acción limitada a círculos pequeños. El protagonista de “El árbol de la ciencia” intenta la primera de estas vías y, también, en algunos momentos puntuales de su vida, la segunda. ¿Qué actitud adoptaríais vosotros ante situaciones de injusticia social, como las que se describen en la novela? ¿Actuaríais como Andrés? ¿Pensáis que sólo son posibles las dos soluciones, que le da su tío Iturrioz? ¿Y la justicia universal? ¿No podrían llegar a un acuerdo todos los países para acabar, por ejemplo, con el hambre en el mundo, o con la discriminación de las personas por razones de sexo, raza o edad? En fin, os dejo estas preguntas en el aire para orientar vuestras intervenciones. También podéis opinar sobre la novela en su conjunto, si os ha gustado o no; sobre los demás personajes; sobre el estilo sencillo en que está escrita…