El protagonista de “El túnel” padece el problema de la soledad y la incomunicación; y esto explica su desconfianza hacia la mujer de la que está enamorado, sus celos absurdos, sus dudas… Ahora bien ¿está justificada esta desconfianza?, ¿María, en verdad, no se entrega totalmente a él?, ¿simula el placer, durante las relaciones sexuales? Quizá sean preguntas inútiles o, en todo caso, las respuestas a las mismas, si las conociéramos, no iban a ayudarnos a entender mejor la novela, porque esta gira en torno a las reflexiones del protagonista para explicar por qué acabó con la vida de esta mujer:

“Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne; supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona.”

Así, con esta declaración de intenciones, comienza “El túnel”, lo cual activa la mente del lector, pues nos obliga, a estar atentos, atando cabos, relacionando hechos y comportamientos, e interpretando la más mínima señal, con el fin de descubrir la causa del crimen, antes de que el propio narrador nos la cuente.

Juan Pablo Castel es un hombre contradictorio: primero, tiene la intuición de que la mujer que se detuvo a mirar la ventanita de su cuadro representaba una vía de comunicación para él; pero, después, su forma de proceder racional, a veces en contra de lo que siente, le conduce a la desesperanza y al odio hacia esta mujer, y a desconfiar de la naturaleza humana.

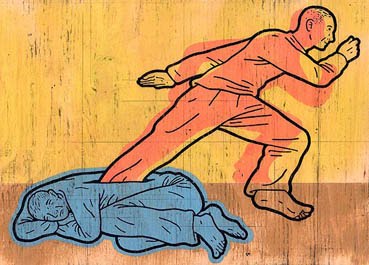

Es una forma de proceder excesivamente reflexiva, que acaba condenándole a vivir en el túnel, como el Gregorio Sansa de “La metamorfosis”, en el caparazón de una araña. Un túnel que representa la actitud de duda en la que se debate, revisando continuamente los sentimientos de María hacia él y sus propios sentimientos; pero, sobre todo, la soledad e incomunicación, que ha padecido desde que era niño:

“En todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario: el mío, el túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida.”

Esta novela de Ernesto Sábato, escritor argentino, fallecido recientemente, no puede dejar indiferente a nadie, porque nos pone en contacto con los estratos más profundos del ser humano; un territorio donde coquetean peligrosamente la vida y la muerte, el amor y el odio, la verdad y la hipocresía, la ternura y la crueldad, el bien y el mal. Y es justamente esto lo que le confiere actualidad, porque quién no ha bordeado los límites de estas actitudes y estados de ánimo contrapuestos; quién no ha analizado el comportamiento de los demás, tratando de averiguar en sus palabras y gestos algún sentimiento de aceptación o de rechazo; quién no ha tratado de adelantarse mentalmente a lo que va a suceder, imaginando actitudes y respuestas; etc.

Además, está escrita en un lenguaje sobrio, hasta la sequedad; pero al mismo tiempo denso, casi explosivo, en cuanto a la concentración de sentimientos, y con un ritmo que va creciendo en intensidad dramática, a medida que nos aproximamos al final.

Cuando acabamos su lectura, nos embarga una profunda sensación de tristeza, porque Juan Pablo Castel, con su crimen, se cierra la única puerta para poder salir del túnel. Tomamos conciencia de la miseria de la condición humana.